📌 Allgemeine Hinweise:

Das Knowledge Intensity Portfolio ist ein strategisches Werkzeug im Wissensmanagement, das Unternehmen dabei hilft, ihre Wissensressourcen systematisch zu bewerten, zu kategorisieren und ihre Wissensintensität in verschiedenen Bereichen zu visualisieren. Das Portfolio dient der Identifikation von Bereichen mit hohem Wissensbedarf und unterstützt die Ausrichtung von Wissensmanagementstrategien, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Das Knowledge Intensity Portfolio wird meist als Matrix dargestellt, auf der verschiedene Geschäftsprozesse, Produkte oder Dienstleistungen nach ihrer Wissensintensität kategorisiert werden. Es hilft, die Effizienz des Wissensmanagements zu steigern, indem es ermöglicht, den Wissensbedarf in verschiedenen Bereichen sichtbar zu machen. Es ist besonders nützlich für Unternehmen, die in wissensintensiven Branchen tätig sind und ihre Ressourcen effizient auf die Bereiche ausrichten möchten, in denen Wissen den größten Wert schafft.

🎯 Bestimmungsgemäße Verwendung:

- Wissensstrategie entwickeln: Identifikation von Bereichen, in denen intensivere Wissensarbeit erforderlich ist, und strategische Planung von Ressourcen.

- Wissen gezielt fördern: Fokussierung auf Wissensbereiche, die für den Geschäftserfolg entscheidend sind.

- Zuweisung von Wissensressourcen: Ermittlung, wo Schulungen, Dokumentationen und Wissensaustausch am dringendsten benötigt werden.

- Wissen optimieren: Aufdecken von Wissenslücken und Engpässen, um Innovationskraft und Effizienz zu steigern.

- Messung der Wissensintensität: Bewertung der Wissensintensität von Projekten, Produkten oder Dienstleistungen

Das Portfolio ermöglicht es, das vorhandene Wissen besser zu nutzen und strategische Investitionen in Wissensmanagement-Initiativen gezielt vorzunehmen.

ℹ️ Hintergrundinformationen zu dem Werkzeug:

Das Knowledge Intensity Portfolio basiert auf der Idee, dass unterschiedliche Geschäftsprozesse, Produkte oder Dienstleistungen unterschiedliche Wissensanforderungen haben. Diese Anforderungen können durch zwei Dimensionen beschrieben werden:

- Wissenskomplexität: Wie komplex und tiefgehend ist das Wissen, das für einen bestimmten Prozess oder ein Produkt benötigt wird?

- Wissensaktualität: Wie schnell muss Wissen aktualisiert oder weiterentwickelt werden, um relevant zu bleiben?

Das Portfolio stellt eine Matrix dar, in der auf der X-Achse die Wissenskomplexität und auf der Y-Achse die Wissensaktualität abgebildet wird. Diese beiden Dimensionen helfen dabei, die Wissensintensität eines bestimmten Bereichs zu bestimmen.

🔁 Welche Werkzeuge alternativ verwendet werden können:

- Wissenslandkarten: Diese visualisieren das vorhandene Wissen in einer Organisation und bieten eine gute Grundlage zur Analyse der Wissensstrukturen.

- Kompetenzmodelle: Diese helfen bei der Bewertung und Zuordnung von Kompetenzen innerhalb eines Unternehmens, fokussieren jedoch eher auf die individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter.

- Wissensbilanz: Eine umfassende Methode, um den Wert des intellektuellen Kapitals eines Unternehmens zu messen.

- Projektbewertungs-Tools: Methoden zur Beurteilung von Projekten, wie z.B. Lessons Learned.

🔧 Welche anderen Werkzeuge unterstützen können:

- Wissensdatenbanken (z. B. Confluence, MS SharePoint): Sie liefern die Daten und Informationen, die im KIP visualisiert werden können, und erleichtern den Zugriff auf bestehendes Wissen.

- Business-Intelligence-Tools: Diese können helfen, die Daten für das Knowledge Intensity Portfolio zu sammeln und auszuwerten.

- Performance-Management-Systeme: Durch die Messung der Leistung können Wissenslücken und Ressourcenbedarf leichter ermittelt werden.

- Projektmanagement-Software: Software zur Planung und Steuerung von Projekten, wie z.B. Jira, Trello, Asana

👥 Benötigte Personen:

- Wissensmanager: Verantwortlich für die Erstellung und kontinuierliche Pflege des Knowledge Intensity Portfolios.

- Fachabteilungen: Liefern Input zu den spezifischen Wissensanforderungen und Prozessen in ihrem Bereich.

- Prozessverantwortliche: Stellen die Prozesse und ihre Wissensbedarfe genau dar.

- Management und Entscheidungsträger: Nutzen das Portfolio, um strategische Entscheidungen im Wissensmanagement zu treffen.

- HR- und Schulungsteams: Unterstützen bei der Identifikation von Wissenslücken und Bedarf für Weiterbildungsmaßnahmen.

⏱️ Dauer:

- Einrichtung des Portfolios: Je nach Unternehmensgröße und Komplexität kann die Erstellung des Knowledge Intensity Portfolios von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen in Anspruch nehmen.

- Regelmäßige Aktualisierungen: Das Portfolio sollte alle 6-12 Monate überprüft und angepasst werden, um aktuelle Entwicklungen und Veränderungen im Unternehmen abzubilden.

🗂️ Benötigtes Material:

- Vorlage für das Knowledge Intensity Portfolio

- Daten zu Wissensanforderungen: Informationen über Komplexität und Aktualität von Wissen in verschiedenen Bereichen des Unternehmens (z.B. zu Prozesse, Produkten, Dienstleistungen oder einzelnen Projekten).

- Software zur Visualisierung: Tools wie Excel, Power BI oder spezialisierte Wissensmanagement-Software zur Erstellung der Portfolio-Matrix.

- Fachliche Expertise: Input von Fachabteilungen und Experten, um die Dimensionen von Wissenskomplexität und -aktualität korrekt einzuschätzen.

🧩 Gerätebeschreibung / Bauplan:

Das Knowledge Intensity Portfolio ist in der Regel eine Matrix, die auf zwei Achsen basiert:

- X-Achse: Wissenskomplexität – Diese Achse misst, wie komplex das Wissen in einem Bereich ist, von gering (einfach) bis hoch (hochkomplex).

- Y-Achse: Wissensaktualität – Diese Achse beschreibt, wie schnell das Wissen veraltet oder erneuert werden muss, von langsam (stabil) bis schnell (dynamisch).

Jeder Bereich im Unternehmen (Prozesse, Produkte, Dienstleistungen) wird dann in das Portfolio eingeordnet, je nach seiner Wissensintensität.

🚀 Inbetriebnahme:

- Zielsetzung: Definition von Zielen des Knoweldge Intensity Portfolios.

- Identifizierung von Prozessen und Bereichen: Identifizierung der einzelnen Prozesse, Produkte, Dienstleistungen und Abteilungen in der Organisation.

- Daten sammeln: Erhebung der relevanten Daten zur Wissenskomplexität und -aktualität in verschiedenen Bereichen des Unternehmens.

- Matrix erstellen: Platzierung der identifizierten Bereiche (Prozesse, Produkte, Dienstleistungen, Abteilungen) in die Matrix des Knowledge Intensity Portfolios.

- Analyse und Interpretation: Identifikation von Bereichen mit hoher Wissensintensität, die besondere Aufmerksamkeit benötigen.

- Strategische Planung: Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wissensmanagement-Strategie basierend auf den Ergebnissen des Portfolios.

⚙️ Bedienung:

- Wissensbewertung: Bewerte die verschiedenen Geschäftsbereiche nach ihrer Wissenskomplexität und -aktualität.

- Kategorisierung: Ordne jeden Bereich in das Portfolio ein, um die Wissensintensität visuell darzustellen.

- Management-Präsentation: Präsentiere die Ergebnisse dem Management

- Strategische Entscheidungen: Basierend auf der Position der Bereiche im Portfolio, leite Handlungsempfehlungen ab und treffe strategische Entscheidungen über Wissensmanagement-Maßnahmen, wie etwa Schulungen, Wissensaustausch oder Investitionen in Wissensressourcen.

🔄️ Wartung & Pflege:

- Aktualisierung der Matrix: Das Portfolio sollte regelmäßig überprüft werden, um Änderungen in der Wissenskomplexität oder -aktualität zu berücksichtigen.

- Datenpflege: Achte darauf, dass die Daten zur Wissensintensität stets aktuell sind und korrekt bewertet werden.

- Feedback einholen: Hole regelmäßig Feedback von den Fachabteilungen ein, um die Genauigkeit und Relevanz des Portfolios sicherzustellen.

🌟 Expertentipps:

- Beteiligung aller Stakeholder: Involviere alle relevanten Stakeholder in den Prozess, um ein umfassendes Bild der Wissensanforderungen zu erhalten.

- Vermeidung einer zu starke Fokussierung auf nur einen Bereich: Das Portfolio sollte ausgewogen sein. Auch weniger wissensintensive Bereiche sind für den Geschäftserfolg wichtig.

- Entwicklungen verfoglen: Da sich die Wissensanforderungen im Laufe der Zeit ändern können, ist es wichtig, das Portfolio regelmäßig zu überwachen und anzupassen.

- Portfolio als Kommunikationstool nutzen: Das Knowledge Intensity Portfolio ist nicht nur ein internes Werkzeug, sondern kann auch als Kommunikationsmittel dienen, um die Bedeutung von Wissensmanagement im Unternehmen zu verdeutlichen.

- Zukünftigen Wissensbedarf im Blick behalten: Berücksichtige auch zukünftige Entwicklungen und strategische Ziele bei der Analyse

📝 Beispiel: Knowledge Intensity Portfolios

Kontext:

Ein Unternehmen, das Softwarelösungen für die Gesundheitsbranche anbietet, möchte die Wissensintensität seiner verschiedenen Projekte bewerten, um gezielte Schulungsmaßnahmen und Ressourcenallokationen zu planen.

Ziel des Portfolios:

Identifikation von Projekten mit hoher Wissensintensität und niedriger Wissensverfügbarkeit, um gezielte Entwicklungsstrategien zu entwickeln und die Innovationsfähigkeit zu steigern.

Schritt 1: Vorbereitung

- Projekte definieren: Das Unternehmen hat folgende Projekte identifiziert:

- Projekt A: Entwicklung einer neuen Telemedizin-Plattform

- Projekt B: Verbesserung eines bestehenden Patientenverwaltungssystems

- Projekt C: Einführung einer KI-gestützten Diagnosetool

- Projekt D: Wartung und Support bestehender Softwarelösungen

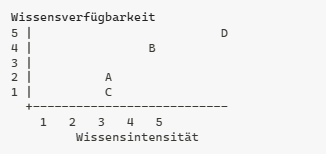

- Daten sammeln: Für jedes Projekt werden die Wissensintensität und die Wissensverfügbarkeit bewertet. Die Bewertung erfolgt auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 niedrig und 5 hoch ist.

Schritt 2: Bewertung der Projekte

| Projekt | Wissensintensität (1-5) | Wissensverfügbarkeit (1-5) | Anmerkungen |

| Projekt A (Telemedizin-Plattform) | 5 | 2 | Hoher Bedarf an medizinischem Wissen und Technologie. |

| Projekt B (Patientenverwaltung) | 3 | 4 | Gute Verfügbarkeit von Wissen, moderate Intensität. |

| Projekt C (KI-Diagnosetool) | 4 | 1 | Hoher Bedarf an KI-Wissen, wenig internes Wissen vorhanden. |

| Projekt D (Wartung und Support) | 2 | 5 | Geringe Wissensintensität, aber hohe Verfügbarkeit. |

Schritt 3: Erstellung des Knowledge Intensity Portfolios

- X-Achse: Wissensintensität (niedrig bis hoch)

- Y-Achse: Wissensverfügbarkeit (niedrig bis hoch)

Das Portfolio-Diagramm könnte wie folgt aussehen:

Schritt 4: Analyse der Ergebnisse

- Projekt A (Telemedizin-Plattform): Hohe Wissensintensität, aber niedrige Wissensverfügbarkeit. Es besteht ein dringender Bedarf an Schulungen und externen Experten, um das notwendige Wissen zu erwerben.

- Projekt B (Patientenverwaltung): Moderate Wissensintensität und gute Verfügbarkeit. Hier kann das bestehende Wissen genutzt werden, um Verbesserungen effizient umzusetzen.

- Projekt C (KI-Diagnosetool): Hohe Wissensintensität, aber extrem niedrige Verfügbarkeit. Das Unternehmen sollte in Schulungen für KI-Technologien investieren und möglicherweise externe Berater hinzuziehen.

- Projekt D (Wartung und Support): Niedrige Wissensintensität und hohe Verfügbarkeit. Hier sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich, da das Team bereits über das notwendige Wissen verfügt.

Schritt 5: Maßnahmen ableiten

- Für Projekt A:

- Schulungsprogramme für medizinisches Wissen und Softwareentwicklung.

- Rekrutierung von Experten im Bereich Telemedizin.

- Für Projekt B:

- Nutzung des vorhandenen Wissens zur Implementierung von Verbesserungen.

- Regelmäßige Feedback-Runden zur Wissensaktualisierung.

- Für Projekt C:

- Investition in Schulungen zu KI-Technologien.

- Zusammenarbeit mit externen KI-Experten.

- Für Projekt D:

- Fortlaufende Schulungen zur Aufrechterhaltung des Wissensstandes.